Net4Uホームページ

医療と介護を繋ぐヘルスケア・ソーシャル・ネットワーク

メインメニュー

臨床検査オンライン参照システム

鶴岡地区医師会 三原一郎

はじめに

鶴岡地区医師会では2年前より、医師会内にサーバを置いたイントラネットによるパソコンネットワークシステムを構築し、医療機関(約70施設)、医師会、訪問看護ステーション間での情報伝達や提供、在宅医療24時間連携における患者データベースの共有化、医師間、医師看護婦間での医療相談などに活用している。さらにこの度、各医療機関のパソコンから既存のイントラネットを介して、医師会の臨床検査センターのデータを閲覧できるシステムを独自に開発し、本年5月より本稼動させたので報告する。

システムの概要

当地区医師会では、本年4月1日より検診、検査のコンピュータシステムをすべてパソコンLANによるクライアント-サーバ型へ一新した。これに伴い既存のイントラネットと検診、検査用パソコンが全てネットワークとして結ばれることとなり、会員が医師会の臨床検査データベースにアクセスする環境が整った。

これを受けて1年程前より各医療機関が既存のイントラネットを介して検査データを参照できるシステムの開発に着手した。システム開発はJava言語を用い医師会で独自に行った。完成したプログラムは、CD ROMで希望医療機関に配布し、各自でインストール(組み込み)してもらった。インストールは、簡単な操作で行えるようにし、インストール後はWindowsのデスクトップ上に、起動のためのアイコンが表示されるようにした。このアイコンをクリックすることでシステムが起動される。

システムの操作手順を説明する。

- 1.ログオン

- システムを起動すると、まずログオン画面(図1)が表示される。会員に医院コードとパスワードの入力を求め、正しいユーザであるかを認証する。ここで入力した医院コードに合致するデータのみが検索対象となる。

- 2.検索

- ログオンに成功すると、検索画面(図2)が表示される。検索条件はログオン時に入力した医院コードに加えて、患者名、患者生年月日、依頼日を設定可能である。複数のデータが特定された場合には、患者名がリスト表示(図3)され、その中から希望の患者を選択することができる。条件入力の補助手段として、キーボードに触れなくとも操作できるようにソフトキーボード機能を、また日付入力の簡略化のためにカレンダー入力機能を装備し、キーボード操作に慣れない会員へ配慮した。

- 3.結果表示

- 結果は図のごとく各分野毎の検査結果表示テーブルが重なったかたちで表示される(図4)。各テーブルはタグをクリックすることで切りかえことができる。各テーブルには検査項目、基準値、検査結果などが時系列で表示され、異常値にはマークが付く。また、画面内に収まりきれないデータはスクロール表示できる。

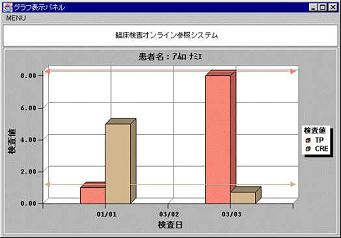

- 4.グラフ表示

- グラフ化したい検査項目を選択してダブルクリックすると、画面下に用意されたグラフ用テーブルにデータがコピーされる。必要なだけデータを移動後、メニューのグラフを選択するとグラフが表示される。グラフは、棒グラフと、折線グラフの2種を用意した(図5)。基準値の上、下限値も表示され、異常値が一目で分かるようにした。

- 5.印刷

- テーブルおよびグラフは、画面のイメージで印刷することが可能である。

- 6.保存

- 検索した検査結果は、ローカル(自分の)のパソコンにファイルとして保存することできる。この機能を利用することで、一度表示した検査結果は医師会に再度接続しなくとも参照することが可能となる。また、データファイルをメールに添付して、他の医療機関に転送することもできる。

- 7.アップデート

- プログラムの不具合の訂正や新しい機能が追加された場合、医師会のサーバから新しいファイルをダウンロードし、各医療機機関のプログラムを最新のバージョンに維持することができる。

システム導入による利便性

まだ、稼動してからの期間が短いこと、データの蓄積が少ないことより、本システムの真価を発揮するまでには至っていないが、このシステムの導入でどのようなことが実現できるかを列記してみる。

- 翌日回しになっていた結果をその日のうちに閲覧できるようになり、より迅速にデータが入手可能となる。

- 今まで,「点」として入手していた検査結果が、過去の結果を含めた「線」として参照できるようになり、経過を把握しやすくなる。

- さらに、データをグラフ化することで,経過をビジュアルに表現できるようになる。

- 患者に検査結果を時系列であるいはグラフ化してみせたり、それらの印刷物を配布することで説得力のある説明が可能となり,医療サービスの向上に役立つとともに、情報開示の推進にもつながる。

- 紹介状に検査結果をデータファイルとして添付し、メールで依頼先へ送ることができる。

将来の展望

現在は検査を依頼した医療機関に限って結果を参照できるという制限を設けてあるが、将来的には、患者の了解を得た上で、地域のすべての医療機関が検査結果を共有できるようにシステムを発展させていきたと考えている。そうすることで、無駄な検査を省くことができるばかりでなく、医療機関間で迅速に検査情報をやりとりすることが可能となるなど、患者サイドにとって有益なばりでなく、地域医療における診診、病診連携を促進する有力なツールになるのではと期待している。

[山形県医師会報誌 平成11年6月 第574号 6ページ]